こんにちは、リベルテです。

今回は、第二種電気工事士試験の筆記・実技試験の両方で登場する

「複線図」の書き方を紹介していきます。

筆記試験での複線図問題は2〜3問ほどしか出題されませんが、

技能試験では複線図が理解できていないと合格は厳しいので

基本的な書き方を理解されていない方は、

書き方のコツを掴んで、複線図をかけるように頑張っていきましょう!

複線図の書き方

基本的な回路の複線図は、下記の①〜⑦までの手順でかきおこしていきます。

①複線図を書く前に出題頻度の高い器具の記号を覚えておく

②配線図を見て同じ位置に器具を配置する

③電源(接地側)からコンセントと負荷をつなぐ

④電源(非接地側)からコンセントとスイッチをつなぐ

⑤スイッチと負荷をつなぐ

⑥電線の色を指定する

⑦リングスリーブの圧着マークを記入する

リベルテ

リベルテでは順番にみていきましょう。

①複線図を書く前に出題頻度の高い器具の記号を覚えておく

まずは、複線図に登場する器具の図記号を覚えましょう。

上の写真の15種類の器具とその図記号は

問題に必ずといっていいほど出題されます。

それぞれの器具の写真と図記号を照らし合わせて、間違いのないようにゆっくり覚えていきましょう。

【参考】上の写真の器具はそれぞれスイッチ、コンセント、負荷の3種類に分類することができます。

・スイッチ

・単極スイッチ

・位置表示灯内蔵スイッチ

・3路スイッチ

・4路スイッチ

・コンセント

・コンセント(埋込型)

・コンセント(露出型)

・ダブルコンセント

・接地極付接地端子付コンセント

・接地極付コンセント (20A 250V)

・負荷

・ランプレセプタクル

・引掛シーリング(丸型・角形)

・パイロットランプ埋込型

グループ分けをして、それそれの使用用途をまとめてみると、覚えやすいと思います。

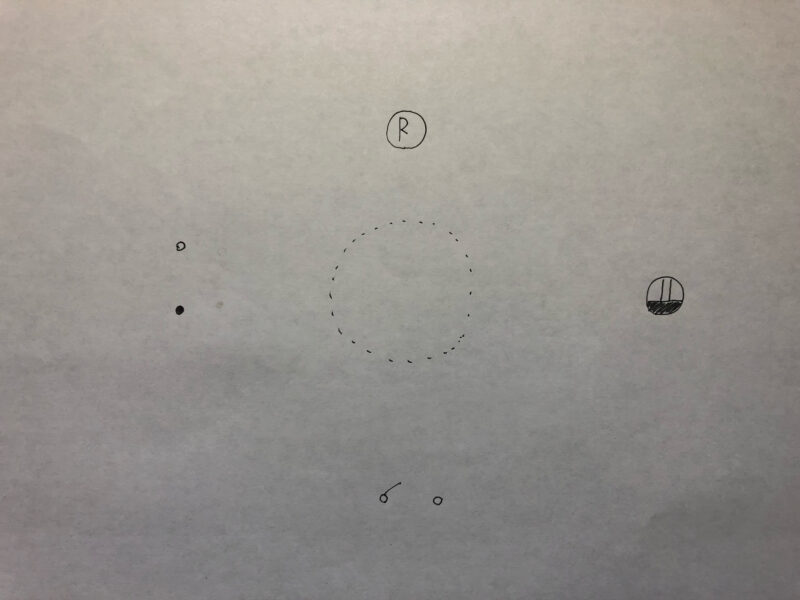

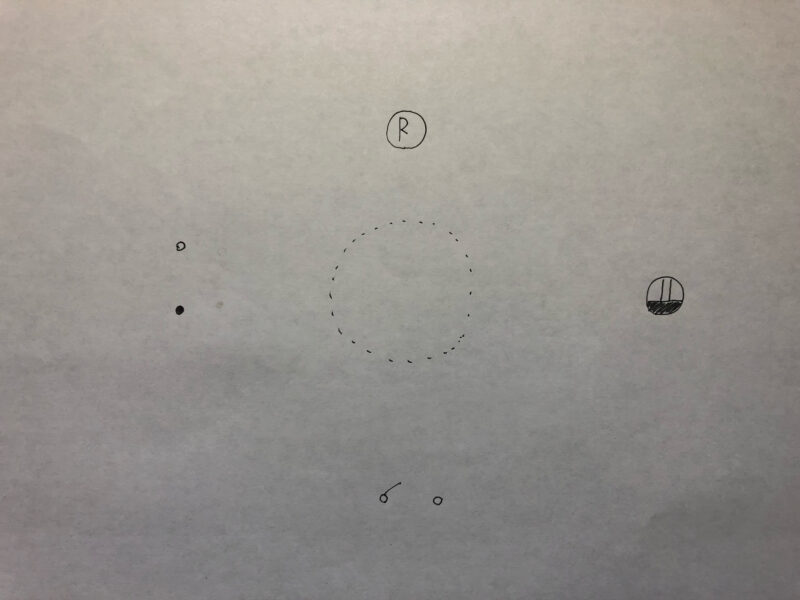

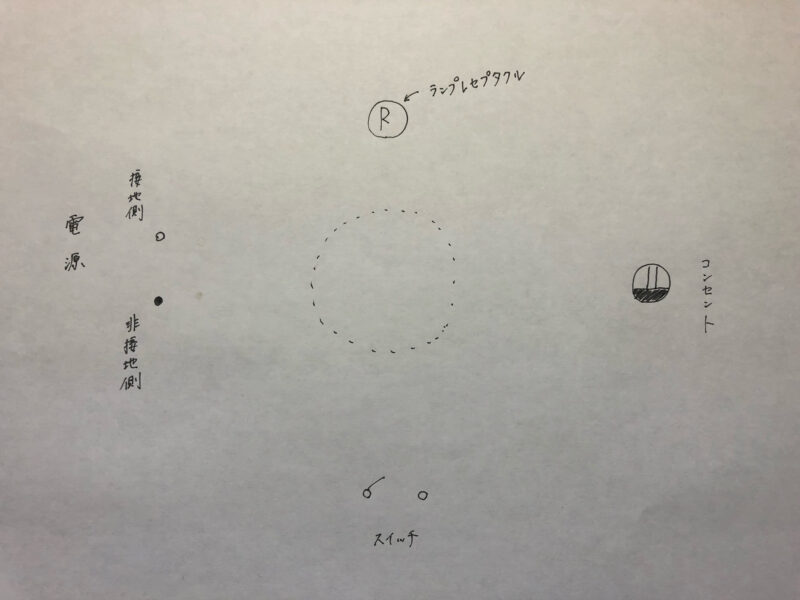

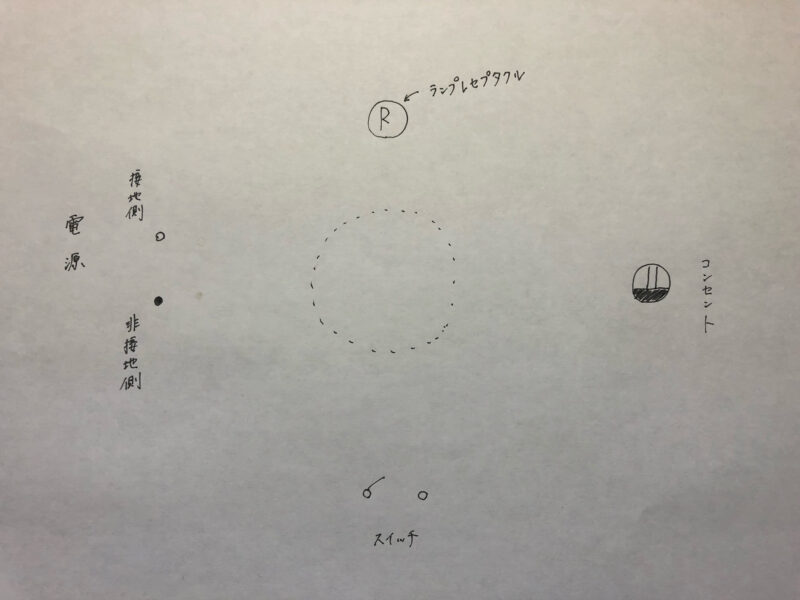

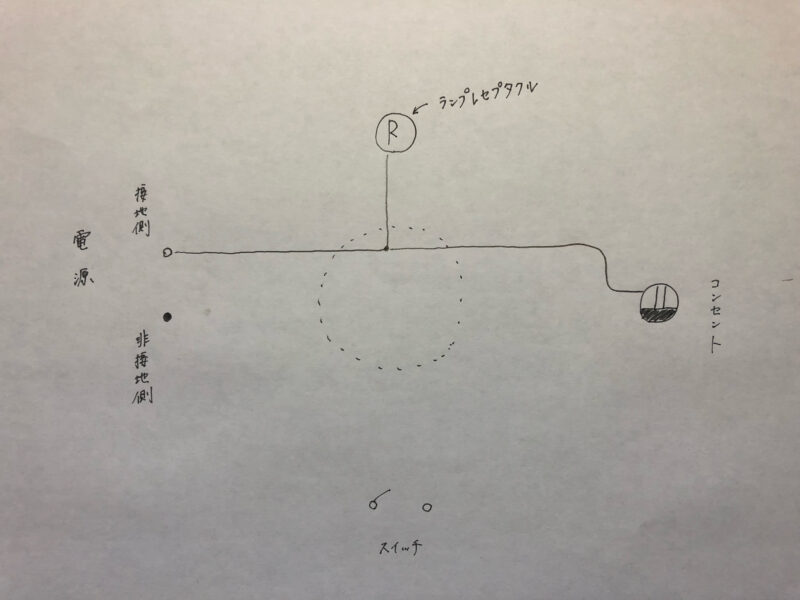

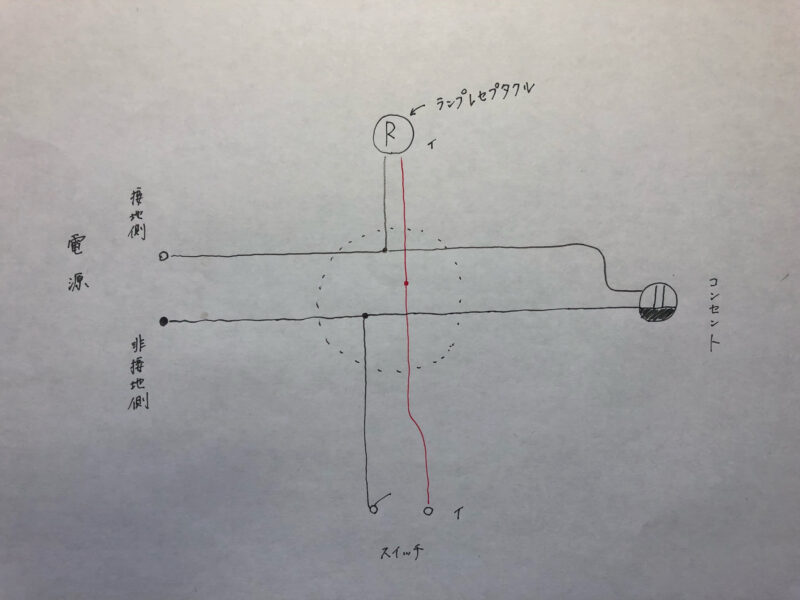

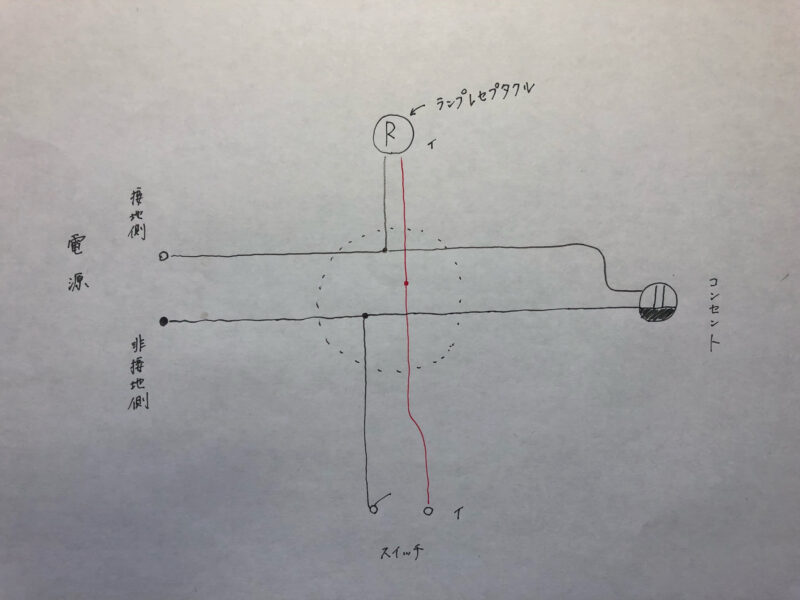

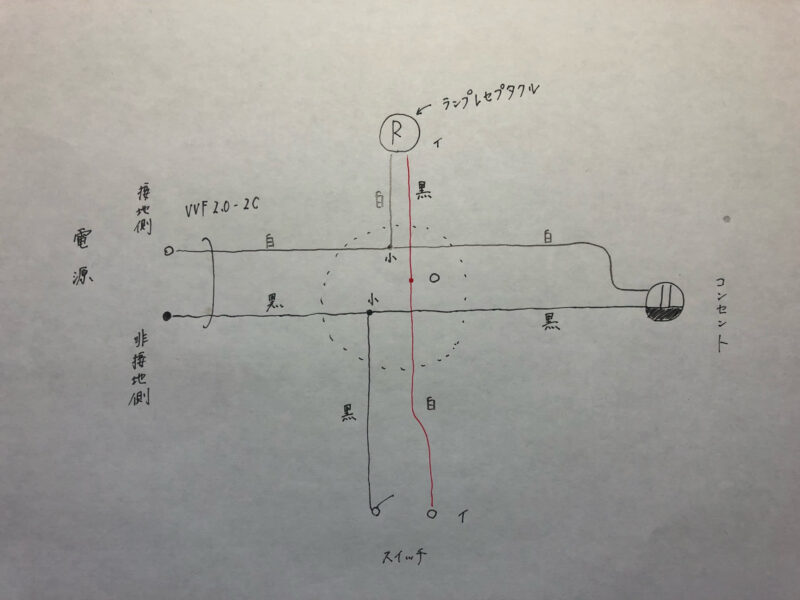

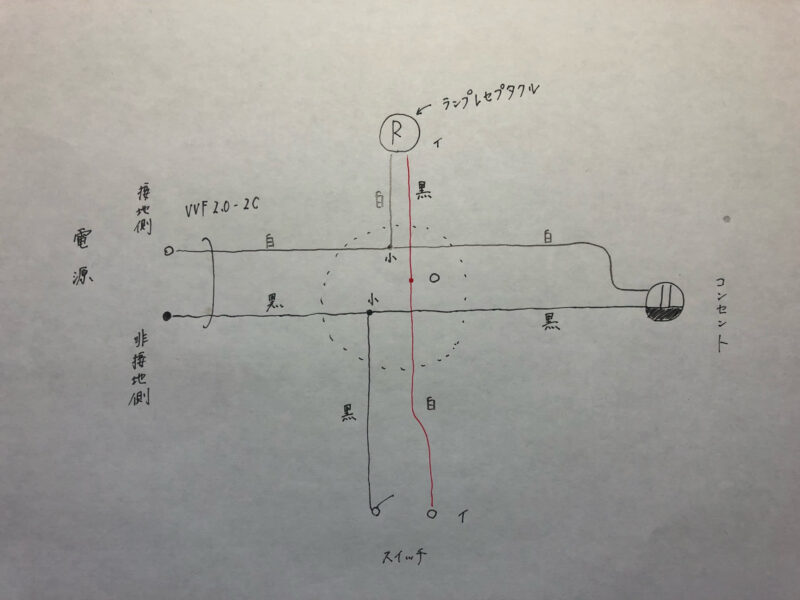

②配線図を見て同じ位置に器具を配置する

ここからは、手書きの簡単なイラストをつけて

解説していきます。

下のイラストが、基本的な配線図になります。

この配線図を複線図へとかきおこすことで、筆記試験で登場する

・ジョイントボックス内の接続状況

・使用するコネクタの種類

など答えることができます。

まずは、上の配線図に登場する4つの器具に対して、わかりやすいように

器具の横に名称を記入していきます。(下のイラスト参照)

今回のように、単相二線式の場合は、2本の電源線に接地側・非接地側(極性)があります。

極性の表示方法はこちら

接地側はマイナス 記号は=◯

非接地側はプラス 記号は=●

電源の極性は、書き始めの際に重要になってくるので、このタイミングで記入するようにしましょう。

複線図のかきおこし作業に慣れたら、この作業は省けます。

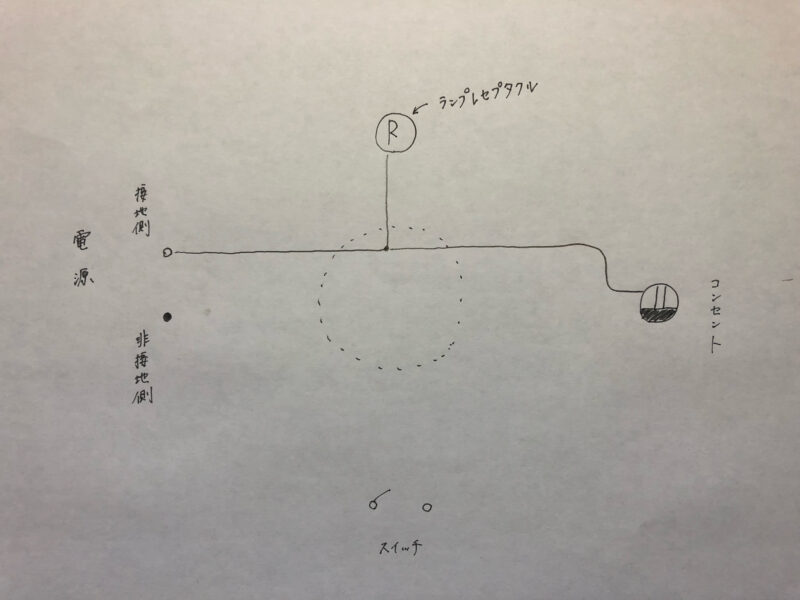

③電源(接地側)からコンセントと負荷をつなぐ

②では各器具に名前付け&電源の極性を付けたしました。

次は、接続作業に移ります。

まず、電源(接地側=◯)からコンセントと負荷に接続をします。

・電源(◯)→コンセント

・電源(◯)→負荷(ランプレセプタクル、引掛シーリング(丸型・角形)、パイロットランプなど)

上のイラストのようになればOKです。

そして、注意点は下記2つがあります。

①必ずアウトレットボックスを経由して線を引きましょう。(真ん中の点線の丸のことです。)

→このボックス内で電線を結線するルールがあるので、

電源(◯)から負荷などに直接線をひくのはNGです。

②アウトレットボックス内で配線が交差(交じりあう)する箇所は、

黒丸(⚫️)をかいておきましょう。

→この箇所が電線を結線するポイントになります。

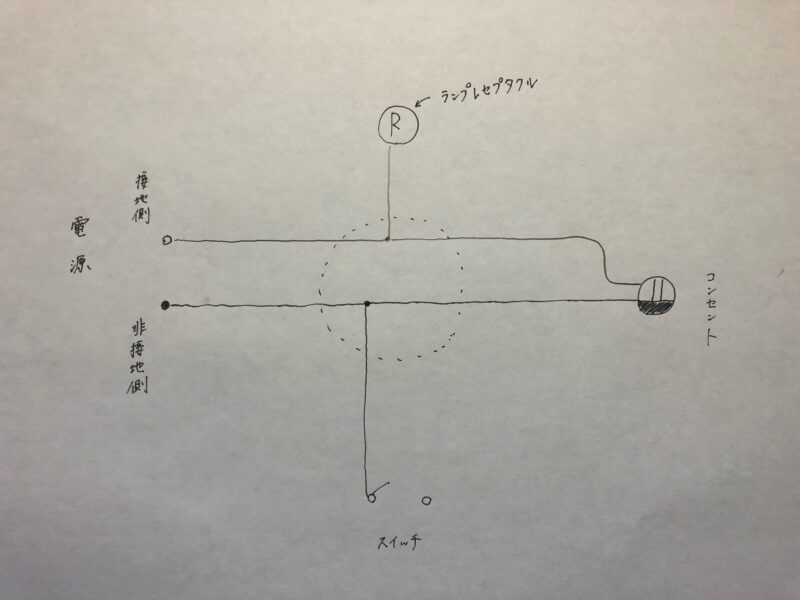

④電源(非接地側)からコンセントとスイッチをつなぐ

次は、電源(非接地側=●)からコンセントとスイッチに接続します。

・電源(●)→コンセント

・電源(●)→スイッチ

上のイラストのようになればOKです。

そして、実はスイッチにも極性があるんです。このイラストには記載していませんが

左側が非接地側(●) 右側が接地側(◯) になります。

ですので、上のイラストのように

電源の非接地側とスイッチの非接地側を接続すればよいわけです。

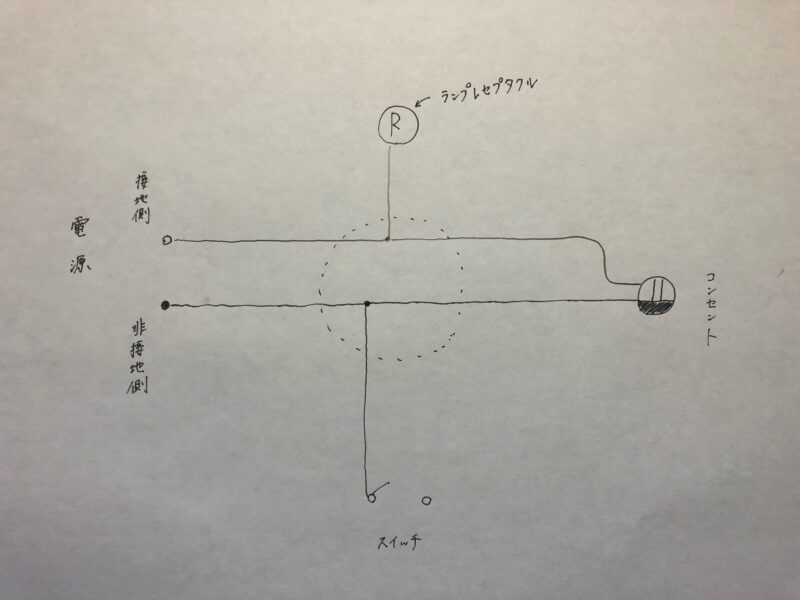

⑤スイッチと負荷をつなぐ

接続作業はこの作業で終わりますので、頑張りましょう。

ここでは、スイッチ(接地側)とランプレセプタクル(負荷)を接続します。

※赤字の接続のところです。

上のイラストのような接続になればOKです。

この時点で、全ての器具が接続されていることを再確認しておきます。→問題なしです。

・補足説明

上の複線図を見ると各器具の記号にカタカナの「イ」という記号がついています。

この場合は、電源からスイッチを経由して器具(ランプレセセプタクル)へ接続する

ということ意味になります。

同じカタカナの記号をもつ各器具は、

最終的に接続しなければならないと覚えておきましょう。

ややこしいかもしれませんが、複線図問題はこのように指定された条件で出題されることが多いです。

まずは、同じカタカナの記号同士を最後に接続してみて、練習問題で慣れていくのがオススメです。

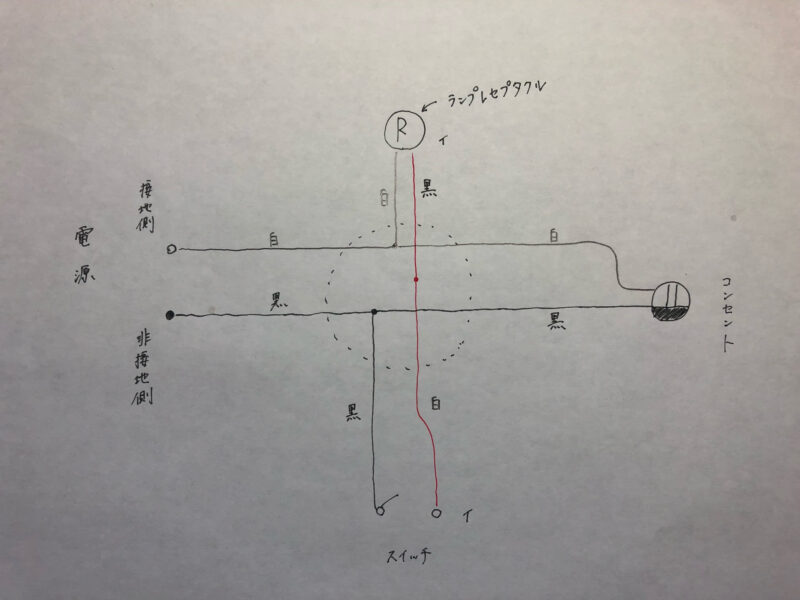

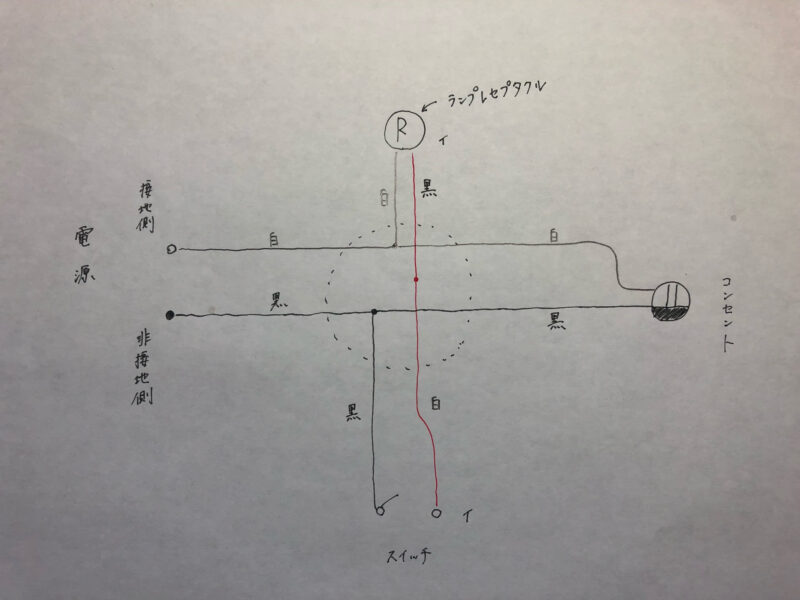

⑥電線の色を指定する

複線図のかきおこしも大詰めです。

ここでは、

かきおこした複線図をもとに電線を組み立てる時に

どこの電線を何色で結線するか迷わないようにあらかじめ記入しておきます。

「黒」や「白」と書く以外に、Blackの頭文字の「B」やWhiteの頭文字の「W」を

目印としてかいておく方法があります。

接地側・非接地側に接続されている線は下の写真のように記入できます。

・接地側→白

・非接地側→黒

スイッチとランプレセプタクルの接続線(赤線)については、

上の写真のように単線2線式の場合は、電線の色が白と黒というように決まっていますので、

使用していない色を記入すれば良いです。(今回は赤色)

このように記入しておくことで、実技試験の際に迷うことなくスムーズに配線の組み立てが行えます。

⑦リングスリーブの圧着マークを記入する

複線図をかきおこす最後の手順です。

ここでは、アウトレットボックス内にいくつ電線が交差しているか確認して、

下記の表をもとにリングスリーブの圧着マークを記入していきます。

どのリングスリーブを使用するかは下記の表を参考にしてみてください。

覚えるのが合格への近道です。

今回は、すべての電線を1.6mm線で使用した設定にしています。

| 1.6mm | 2.0mm | サイズ | 圧着マーク |

|---|---|---|---|

| 2本 | 0本 | 小 | ○ |

| 3〜4本 | 0本 | 小 | 小 |

| 1〜2本 | 1本 | ||

| 0本 | 2本 | ||

| 1〜3本 | 2本 | 中 | 中 |

| 3〜5本 | 1本 | ||

| 1本 | 3本 |

圧着に関する問題は、筆記・実技の両方で出題されます。

特に実技試験では、適正なリングスリーブを選択しなかったり、圧着マークを間違えると失格

になりますので、上記の表は覚えるようにしましょう。

リングスリーブや圧着工具には「大」の種類もありますが、第二種電気工事士試験では出題されません。

おすすめのリングスリーブは下記です。

第二種電気工事士試験では、「小」と「中」しか使用しないので、

圧着の練習用に購入することがおすすめです。(ホームセンターでも販売しています)

おすすめの圧着工具が下記です。

ハンドル(取っ手)部分が短いので、手が大きくない方でも、ストレスなく圧着できます。

以上が基本的な複線図のかきおこし方です。

試験では「3路スイッチ」や「4路スイッチ」などの複線図が複雑になる器具も出題されます。

どの器具が出題されても良いように「配線図から複線図をかきおこす練習」をして

複線図を攻略できるように頑張っていきましょう。

コメント